Le patrimoine remarquable

Publié le – Mis à jour le

Un patrimoine communal très riche

Labellisée « Patrimoine d’intérêt régional » en 2017 en raison de sa qualité architecturale et de son état de conservation remarquable, la colonnade du square de Lattre de Tassigny a été érigée à la fin du XIXe siècle. Réalisée par les architectes parisiens Juste et René Vieux, elle se compose de deux vastes galeries couvertes, de longueur plus ou moins équivalente, reliées à un élégant kiosque de pierre surmonté d’une coupole semi-sphérique. S’étendant sur un linéaire total de 74 mètres et s’élevant à 6 mètres de hauteur, elle est ornée sur la partie supérieure de motifs en forme de vagues, ou postes, courant sur toute la longueur de la terrasse.

Labellisée « Patrimoine d’intérêt régional » en 2018, cette propriété aujourd’hui détenue par la commune, est liée à la personnalité de Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851).

Sur cet emplacement, acheté par l’inventeur du Diorama et de la photographie en 1840, se trouvait une ancienne demeure bourgeoise du XVIIe siècle, dont il ne reste aujourd’hui aucune trace en dehors du perron et des caves.

Détruite en 1870, au moment du siège de Paris par les Prussiens, la maison a été reconstruite dans un style radicalement différent.

Donnée par Adrien Mentienne à la fondation Léopold Bellan, en 1915, la propriété a longtemps abrité un orphelinat. Elle est aujourd’hui devenue l’antre d’expositions d’envergure et abritera, à terme, l’école internationale de photographie.

Labellisé « architecture contemporaine remarquable » en 2024, le gymnase Clemenceau construit en 1972 par l’architecte municipale, Odile Fernandez-Héraud, se distingue par sa façade aux travées composées de claustras en béton avec des motifs géométriques carrés. On note également la présence de panneaux de céramiques sur pignon, œuvre du peintre André Plisson, représentant des sportifs.

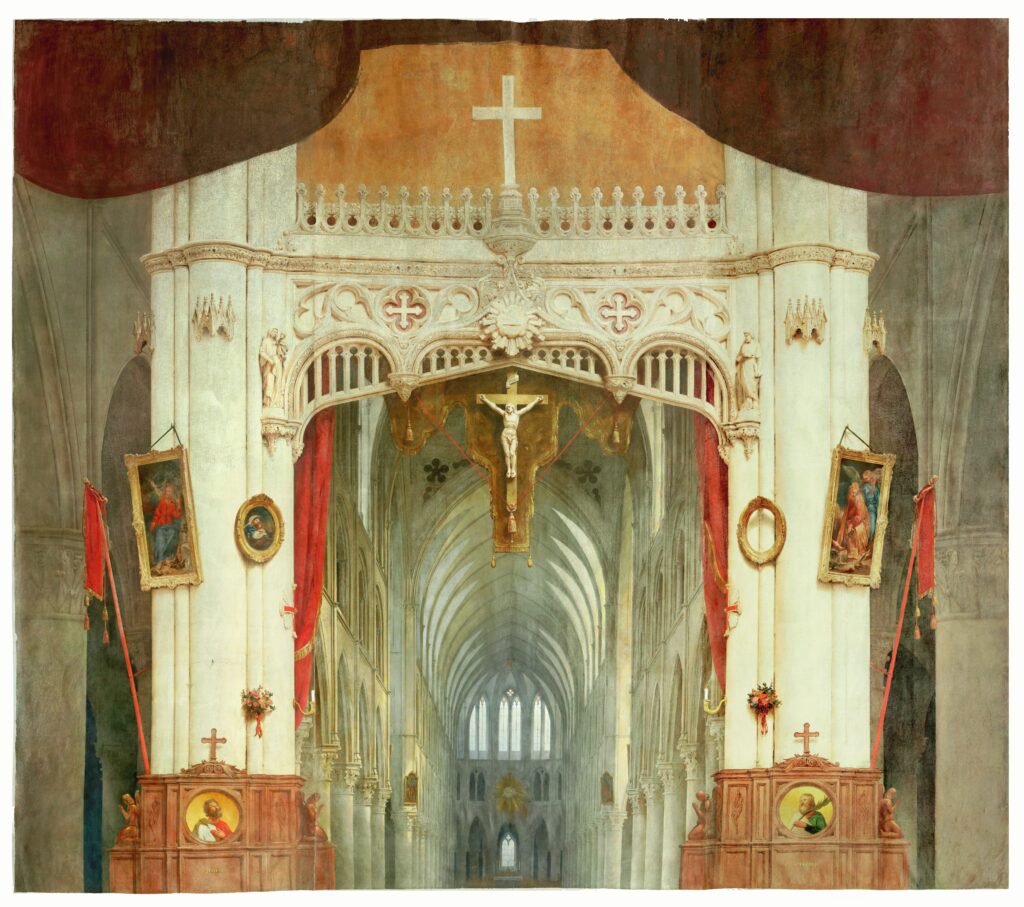

Construite vers 1120, l’église de Bry-sur-Marne, dédiée aux saints Gervais et Protais, a été rebâtie au XVIIe siècle, puis restaurée au XIXe siècle.

En 1842, Louis Daguerre y entreprend son dernier diorama, une peinture monumentale de 5 mètres de largeur sur 6 mètres de hauteur basée sur le principe de la transparence et de l’illusion. Peinte des deux cotés sur une toile transparente, l’œuvre se transformait toute la journée par le jeu de la lumière naturelle apportée par des ouvertures placées au-dessus et qui variait en fonction de la course du soleil dans le ciel. Installée derrière le chœur afin de donner un effet de profondeur, la toile laisse croire au spectateur à un prolongement de l’édifice dans une église gothique beaucoup plus vaste.

Classé monument historique en 1913, le Diorama conservé à Bry-sur-Marne est l’unique vestige de cette invention de Louis Daguerre. Entre 2006 et 2013, il a fait l’objet d’une restauration ambitieuse qui lui a permis de retrouver la transparence qu’il avait perdue au fil du temps.

Ce bâtiment d’origine médiévale a été le siège au XVe siècle d’une petite seigneurie appartenant à Jean de Malestroit, grand chancelier de Bretagne et évêque de Nantes. Ensuite laissé à l’abandon, il tombe en ruine et n’est pas reconstruit avant le XVIIIe siècle avec notamment des remplois du Château des Tuileries de Paris (colonne, frise), incendié en 1871. Après de nombreuses dégradations, le bâtiment de l’Hôtel de Malestroit connaît de nouvelles transformations et se mue en 1976 en établissement culturel. La façade et la toiture sont inscrites au titre des monuments historiques en 1975.

Un logis noble est attesté à cet endroit dès le XVIe siècle.

En 1662, le seigneur de Bry, François Ours-Miron, y transfère le siège de la seigneurie de Bry et procède à de nombreuses transformations. Le château est entièrement reconstruit au milieu du XVIIIe siècle par Étienne de Silhouette (1709-1767) contrôleur général des Finances, puis ministre d’État sous Louis XV, dont le patronyme est devenu un nom commun. Détruit par des bombardements en 1870, le château de Bry est reconstruit en 1872.

Il est aujourd’hui la propriété de la congrégation des sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve et accueille un établissement scolaire.

Pendant plusieurs siècles, la traversée de la Marne s’effectue uniquement par un bac seigneurial.

Il faut attendre 1831 pour qu’un pont suspendu soit construit. L’ouvrage, soutenu par des fils de fer amarrés à deux pylônes en pierre de taille, est détruit par les troupes françaises en 1870. Il est remplacé en 1873 par une structure métallique, soutenue par des piles de pierres. Peu adapté aux nouvelles conditions de circulation, le pont est reconstruit en béton armé en 1938 et détruit deux ans plus tard par l’armée française. Reconstruit à l’identique en 1948, il a été consolidé en 1975.

Jusqu’en 1884, il était nécessaire de s’acquitter d’une redevance pour franchir la Marne.

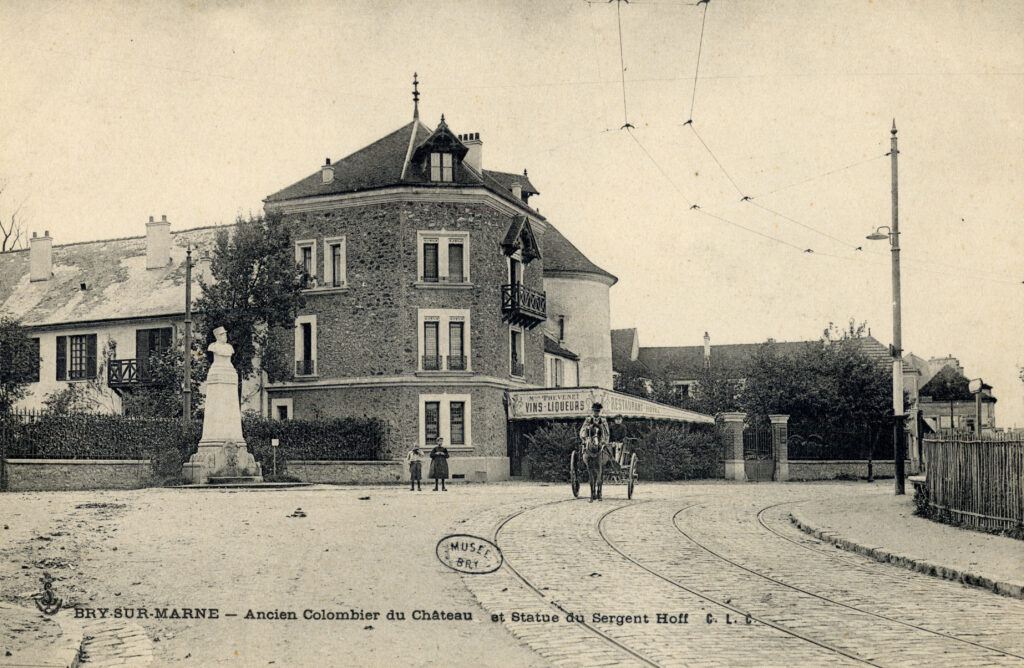

Au milieu du XVIIIe siècle, le seigneur de Bry, Adrien-Robert de Frémont d’Auneuil, fait reconstruire les bâtiments agricoles qui jouxtent le château de Bry.

L’ensemble forme alors un carré avec en son milieu un colombier de 2 243 boulins (nids à pigeons). En 1802, il est reconnu comme l’un des plus beaux des environs.

En 1870, pendant trois jours, Bry-sur-Marne a été le théâtre de la plus importante bataille du siège de Paris par les Allemands.

Afin d’entretenir le souvenir des soldats morts, un ossuaire contenant les corps de près de 350 soldats allemands et français a été érigé en 1876, ainsi que des monuments individuels en l’honneur des commandants Podenas et Franchetti, mortellement blessés au combat.

En 1902, un monument à la mémoire du sergent Hoff, héros populaire du siège de Paris, a également été élevé place du Colombier. Réalisé par l’architecte Félix Debat et le sculpteur Jean Magrou, il a été ensuite déplacé, dans les années 1980, rue de Noisy-le-Grand.

Le logo de la Ville : un élément du patrimoine bryard entre tradition et modernité

L’élection d’une nouvelle Municipalité en juillet 2020 a apporté une nouvelle dynamique à Bry-sur-Marne. Afin de marquer le renouveau tout en s’enracinant dans l’histoire de la Ville, l’équipe municipale a souhaité faire évoluer son identité visuelle.

L’histoire du blason de Bry

À la fin du XIXe siècle, les petites communes décident de se créer une identité visuelle en se dotant d’un blason. Bry-sur-Marne, comme tant d’autres villes de l’ancien département de la Seine, a alors souhaité exprimer ses spécificités au travers de ses armoiries. Celles-ci ont été créées par Monsieur DANDOIS, héraldiste de Vincennes, et adoptées par délibération du Conseil municipal en 1905, conseil présidé par le Maire de l’époque, M. Jules FAY-LA-CROIX.

La première version du blason était en noir et blanc, mais il sera colorisé par la suite et utilisé en tant que logotype jusqu’en 2007. À cette date, la Ville décide de suivre le mouvement des collectivités locales qui veulent se forger une nouvelle identité visuelle : elle adopte alors un nouveau logo. Celui-ci, qui sera utilisé jusqu’en 2020, reprenait certaines caractéristiques générales de notre ville : le bleu avait été retenu pour être une couleur « passe-partout », la forme géométrique représentait à la fois une carte de la ville et son côté aussi social que convivial et enfin, la vague, qui s’étendait depuis le « Y », s’inspirait de la Marne pour réaffirmer l’attachement des habitants à leur rivière.

Du logo de Bry à la version modernisée du blason

Le logo de 2007 ne reflétait pas assez l’identité historique de Bry-sur-Marne. En effet, avec des projets de rayonnement national, voire international, comme celui du Pôle Image, il fallait donner à Bry une identité visuelle forte, reconnaissable par tous.

Ainsi, pour impulser une nouvelle dynamique et donner une image différente à la Ville, la Municipalité nouvellement installée a fait le choix en 2020 de renouer avec les racines bryardes, en créant une nouvelle identité visuelle qui associe tradition et modernité.

Le nouveau logo reflète donc l’identité historique de Bry, tout en valorisant son patrimoine, puisqu’il s’agit d’une version modernisée du blason historique adopté par le Conseil municipal en 1905. Symbole de notre territoire et de ses habitants, il est à la fois épuré, moderne et élégant. Il traduit ainsi la capacité de la Ville à se projeter vers l’avenir, tout en assumant ses racines comme l’illustre le retour de sa devise ancestrale : « Plus vieille que Paris”.

Le logo actuel conserve les quatre symboles du blason historique :

En haut à gauche – La roue à aube rappelle l’ancien moulin de Bry qui se situait entre les îles d’Amour et le Moulin jusqu’en 1859. Ce moulin d’origine médiévale servait à moudre le blé pour obtenir de la farine et donc nourrir les habitants de la commune.

En haut à droite – Les trois épis évoquent l’histoire agraire de la ville. En 1905, Bry était un village rural de 2 700 habitants où l’on cultivait le blé. Au début du 20e siècle, des champs étaient exploités sur le plateau et sur les coteaux de la ville.

En bas à gauche – Le pont de bois antique rappelle que la ville se situe au bord de la Marne. Le mot « Bry » est d’ailleurs un dérivé du mot gaulois « briva » qui veut dire « pont ».

En bas à droite – L’orme multiséculaire du XVe siècle était un symbole de Bry jusqu’en 1904. Il était à cet égard la fierté de la commune. C’est aussi un symbole de longévité, qui rappelle que l’histoire de Bry est ancienne et qu’elle perdurera encore longtemps. Cette essence a d’ailleurs été choisie pour célébrer le jubilé du jumelage.

Au dessus du blason – La couronne de tours fortifiées représente le caractère urbain de la commune.

En dessous du blason – La devise Moult viel que Paris a été reprise et enracine ainsi la ville dans un territoire et une histoire de plusieurs siècles. Cette devise peut s’expliquer par le fait qu’à la fin du 19e siècle, Adrien Mentienne, maire de l’époque et archéologue à ses heures perdues, venait de mettre au jour à Bry une vaste nécropole gallo-romaine et mérovingienne.

Le clip de présentation du logo de la Ville

CONNAISSEZ-VOUS CES LABELS ?

Patrimoine d’intérêt régional

Créé en 2017 par la Région Île-de-France, le label « Patrimoine d’intérêt régional » est décerné aux bâtiments ou ensembles non protégés au titre des Monuments Historiques, mais présentant un intérêt patrimonial avéré et représentatif pour la région. Le label compte aujourd’hui plus de 216 sites labellisés

Architecture contemporaine remarquable

Le label « Architecture contemporaine remarquable » est attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux, aux ouvrages d’art et aux aménagements faisant antérieurement l’objet du label « Patrimoine du XXe siècle » qui ne sont pas classés ou inscrits au titre des monuments historiques, parmi les réalisations de moins de 100 ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant.

À ce jour, 1 392 immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art et aménagements sont labellisés.